本堂で手を合わせていると、不思議と心が落ち着いてくることがあります。ざわついていた心が、少しずつ穏やかになっていく瞬間があります。もっとも、毎回そう感じられるわけではありませんが。

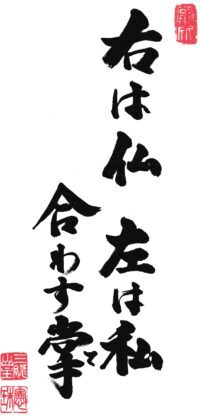

小学生の頃、「おててのしわとしわを合わせて幸せ、なむ〜」というテレビCMが流れていました。可愛らしい女の子が登場するその映像は、私にとって印象深く、合掌とは“しわとしわを合わせる”ものだと信じていました。やがて僧侶となり、合掌の本来の意味を知りました。しわではなく、右手を仏さま、左手を私自身と受け取り、両手を合わせることで仏さまを敬うことが合掌だと。インドでは昔から右手は清浄、左手は不浄とされていました。右手で食事をしたり、握手をしたりする一方、左手は靴の脱ぎ履きや片付けなどに使われるといいます。また、インドにも合掌の文化があり、「アンジャリ」と呼ばれ、敬意や感謝を表す所作とされています。こうした手の意味づけと合掌の精神が重なり、右手は仏さま、左手は私、この二つを合わせることで、仏さまを敬い、仏さまに近づこうとする心が生まれたのでしょう。この合掌の文化は、現代の日本にも受け継がれており、仏教行事などでは多くの方が自然と手を合わせておられます。

仏さまと私を重ね合わせることで、敬いの心が生まれ、仏さまを身近に感じることができます。そう考えると、あのCMのように手を合わせることは、やはり「幸せ」につながっていくのかもしれません。

合掌